2023年7月2日

【自治会からのお知らせ】

備えあれば憂いなし。災害時に皆様とご家族の安全を守るためのガイドブック

『防災のしおり』を作りました。

宇喜田十八軒自治会 防災マニュアル 令和5年版

『防災のしおり』 宇喜田十八軒自治会 防災マニュアル

宇喜田十八軒自治会では、災害時に皆様とご家族の安全を守るためのガイドブック『防災のしおり』を作りました。防災について、会員の皆様の視点に立って、図表を入れながら分かりやすく解説していますので、必ずお目通しの上、いつでも確認できるように保管してください。

この『防災のしおり』をご覧になって、防災をより身近に感じ、ご家庭の状況に合わせて、一つでもご準備いただければ幸いです。

第1章 災害区分と対応方針

1.災害の区分・対応に関する区の基準

区防災資料について、災害の種類と避難方法を整理すると次表となります。

2.災害対応(宇喜田十八軒自治会として)の考え方

■ 全災害(特に水害)に対して「在宅避難」が対応の基本

近年の水害 特に令和元年台風19号被災時に、各避難所の問題点(特にその位置、収容能力)が浮かび上がったことから、区は集中的に排水能力向上( 区全地域は50㎜/hへ、重点地区は75㎜/hへ)工事を実施しました。その結果、「在宅避難」は極めて有効な対応手段となり、災害対応の基本となりました。

■ ステージ(次元)の異なる大規模水害には「広域避難」で対応

堤防決壊等を原因とする本格的な大規模水害は、一度発生したら被害レベルが極めて大きい災害です。 巨大台風接近等による広域避難情報が発令されたならば、直ちに守るべき価値を 「会員・家族の生命・安全等” に絞り込んで、江東5区以外の地域へ避難して下さい。

■ 大地震には「本震時の圧死防止」に絞って準備

突然発生する大地震は確率は低いものの明日起こっても不思議ではありません。阪神淡路大震災の教訓(死者の8割は本震発生時の圧死)から学び、地震発生(本震)時の圧死を避けて、「生き延びる」ことを主眼として準備・対応して下さい。

3.防災の栞(しおり)の記載に当たっての着意

防災の第1歩は、災害に親しむ(知る・身近に感じる)ことです。区は水害について大規模水害を中心として説明しています。この「防災の栞」では 内水氾濫から説明します。数十年に1度の大災害より、近年被災した記憶が残っている内水氾濫から住民(会員)自身及びその生活を守ることがより大切だと考えています。

第2章 平素の準備

1.平素の準備の重要性

■ 最低3日間生存するための水・食料の備蓄

突然発生する大地震あるいは天気予報等で事前から予測される各種の水害といえども対応の余裕はほぼありません。また両災害が発生すれば、その地域の総ての人(一般住民はじめ区職員・警察・消防関係者等)とライフライン(電気・水道・ガス・交通等)、更には各種施設(公共及び大型商業等)が被災する可能性があります。

3日間は各個人(家庭)が独力で生き延びなければならないのです。そのため最小限3日分の飲料水・食料の備蓄が必要でありです。これは防災の基本であり、各人の責任です。

■ 大地震発生時の危険防止策

突然発生する大地震の死因の約8割は、本震時における家具・建物の転倒による 圧死 (阪神淡路大震災の教訓から)です。平素の準備によりこれを防止して生き延びて下さい。

2.会員個人の準備

■ 最低三日間生存するための準備は次のとおりです。

■ 住まいの安全(震災時の圧死)対策も実施して下さい。

3.自治会としての準備

■ 安否確認のための連絡網のための準備

平素の班長を中心とした連絡網を利用して会員の安否を確認します

■ 配布物資(飲料水・保存食)の備蓄

東・中・西部の3階以上建物に備蓄を準備する予定です。

第3章 災害発生時の対応

1.内水氾濫発生時における個人の行動

■ 住民(会員)にとって本災害の意味・重さ

排水能力を超える雨量で発生する災害であり被害レベルは低いものの、全水害の50%以上を占めています。当地区(特に中・西部の低地)は近年数度にわたり被災しました。中でも令和元年台風19号被災時における区の対応(結果として内水氾濫であったが、避難所開設)に関して会員は強く記憶しています。現在区の対応は、以下に述べるように180度変わりました。

■ 在宅避難により対応

平成28年以来、区は下水道等強化工事を実施し、当地区内において 過去に浸水被害を受けた場所の排水能力は大きく向上(50㎜→75㎜/h)しました。この結果、本災害に対して、在宅避難 は十分対処可能かつ最適な対応となったのです(区避難所は開設予定なし)。ただし 中・西部の浸水被害(軽度にはなったが・・)のおそれがある家屋は、次の対策を実施して下さい。

・土のう、止水板等による浸水防止処置

・道路排水溝の清掃(落葉等の除去)

2.大規模水害発生時における個人の行動

■ 本災害の特性及び発生確率

想定最大規模の巨大台風(中心気圧930hPa以下)または大雨(荒川上流総雨量400㎜)によって、荒川 、江戸川が氾濫し、2階以上に浸水される被害様相です。一度発生すればこの地域の特性上被害は極めて大きくなります。ただし客観的に見れば、昭和20年代からの両河川の堤防強化工事と上流のダム建設により、発生確率は極めて低くなっていると判断されます。

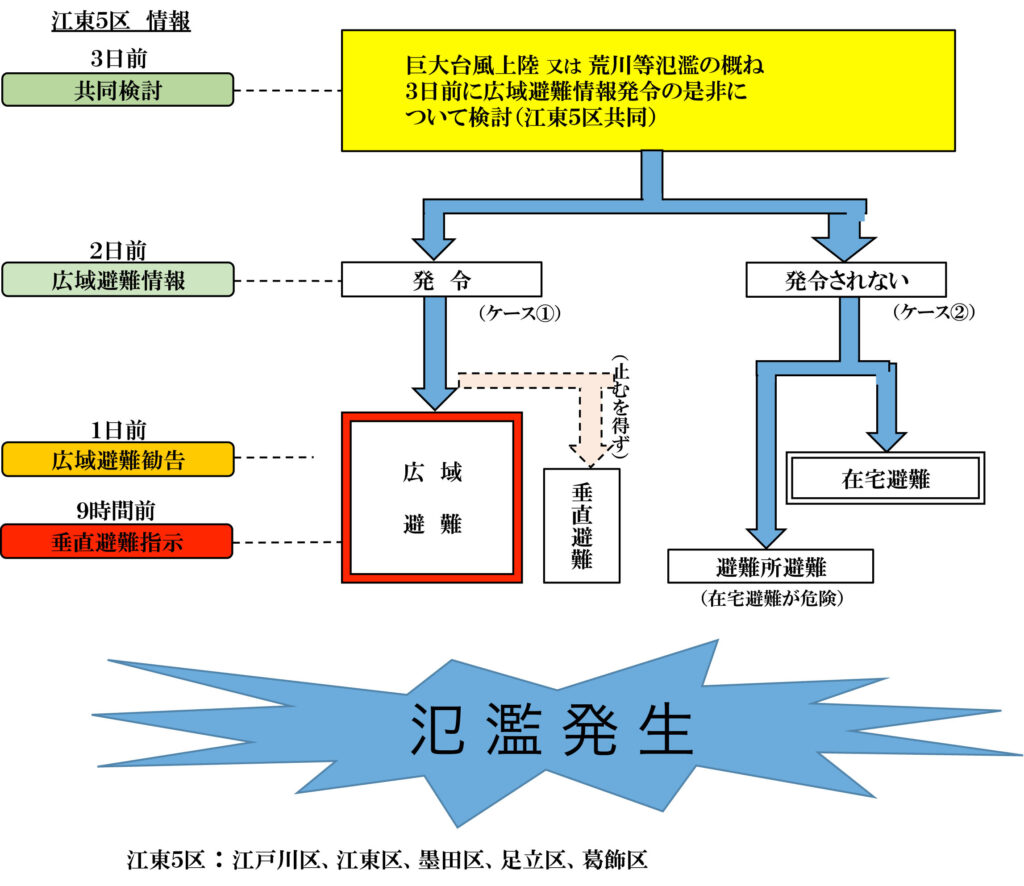

■ 段階的な防災(避難)情報に応ずる行動

前項のようなおそれがある場合は、江東5区共同で段階的に情報・勧告・指示が発令されます。 これを受けて冷静・迅速に行動して下さい。 広域避難情報及び同勧告が発令された場合は、希望的観測を棄てて、守るべき価値を「会員・家族の生命・安全と最小限必要なもの」 に絞って行動して下さい。

① 江東5区共同の検討が実施される段階(氾濫等の概ね3日前)。

この段階までに次の準備をして下さい。

・江東5区以外の地域に次の避難場所を選定・確保=親戚・知人宅、ホテル等宿泊施設、勤め先等

・安全かつ適切な交通手段の選定=公共交通手段(東西線・都営新宿線・JR)自動車・徒歩等

② 広域避難情報の発令(概ね2日前)~同勧告の発令(1日前)された場合(ケース①)

選定していた江東5区以外の場所に避難する。特に要配慮者・高齢者は早期に避難して下さい。

(広域避難が実施できなかった住民は、地域内の高く頑丈な建物等に垂直避難します)

③ 広域避難情報~同勧告が発令されない場合(ケース②)

避難所が開設された場合において、在宅避難が危険な住民は避難所へ避難します。

自宅で避難・生活ができる住民は「在宅避難」で対応します。

3,大地震発生時における個人の行動

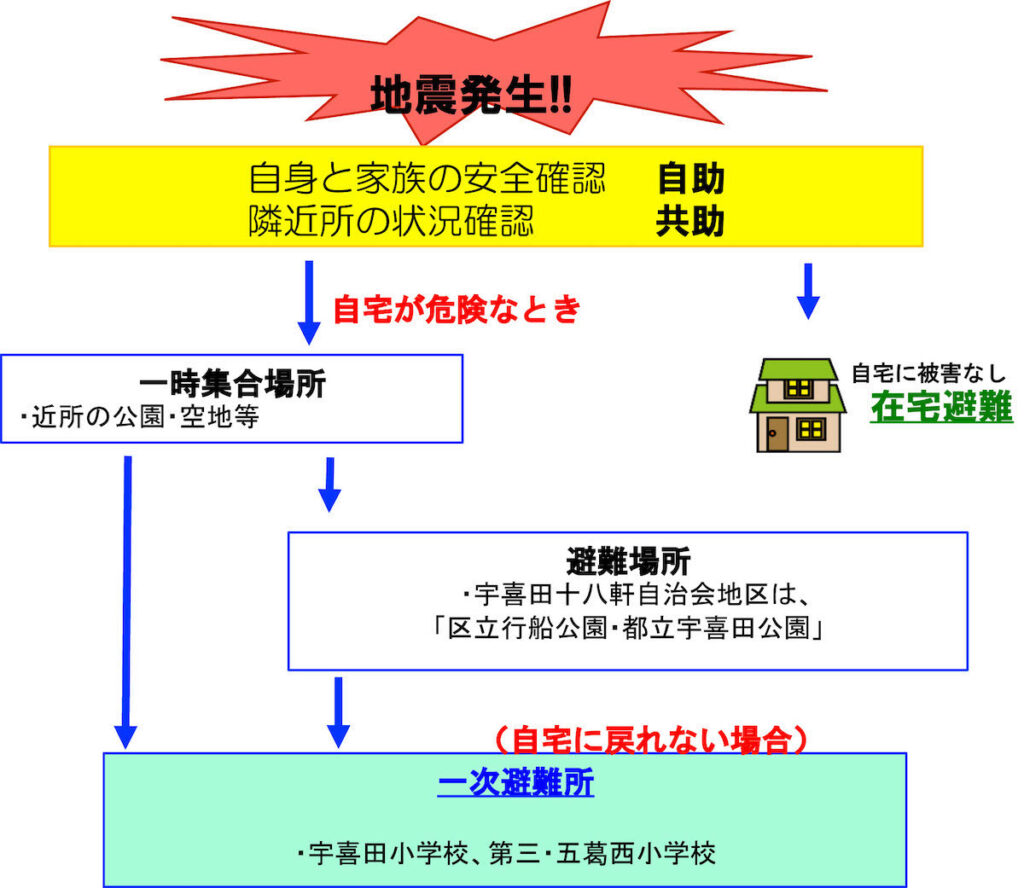

■ 自己(家族)の安全確保

本震発生時には、先ず建物等の倒壊・落下から自己(家族)を守り、揺れが収まってから避難 して下さい。この際出火防止処置(ガス元栓を閉め・ブレカー落し)を実施することが大切です。次いで近隣の状況を確認して、できれば救助して下さい。

■ 避難場所の決定及び避難の実行

被災後は、自宅の危険性、火災(予測含めた)状況等を判断して、安全かつ生存できる場所に避難します。当自治会のほとんどの地区居住の会員の避難場所として都立宇喜田公園・区立行船公園が指定されています。(宇喜田公園には防災用仮説トイレ、防災用井戸、かもどベンチ等が設備)

4,災害発生時における自治会の対応

災害発生時に会員が被災した場合、状況に応じて次の支援活動を実施します。

■ 会員の被災状況についての情報収集、行政・医療機関等への連絡

平常時の班組織を活用して、会員・家族の安否を確認して救助活動等を支援します。

■ 区の指定避難所開設・運営の支援

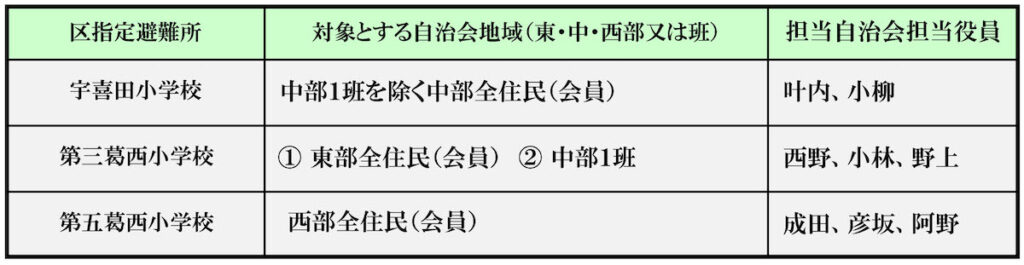

① 対象とする地域及び担当役員

当地区内の3コの区指定避難所を利用できる会員(自治会の部・班で指定)は次の通りです。

また各避難所の開設時に支援する自治会役員は下表によります。

② 避難所の運営

開設・立上げ時の運営は、区職員及び学校職員が担当します。

その後の運営は、原則として被災(避難)者が担当します。

但し 開設直後は担当役員中、可能(自宅等が被災していない)な者が運営を支援します。

条件が整備された場合には被災(避難)者に運営を引き継ぎます。

■ 救助物資(飲料水、ビスケット)の配布

■ 条件が整備された場合は、炊き出し活動の実施

役員(青年会・婦人部等を含めて)が集団で活動できる状況になった場合に、必要であれば 炊き出しを実施します。

【防災コラム】

1.江戸川区、特に宇喜田十八軒地区の防災史

■家康以来400年にわたる治水対策

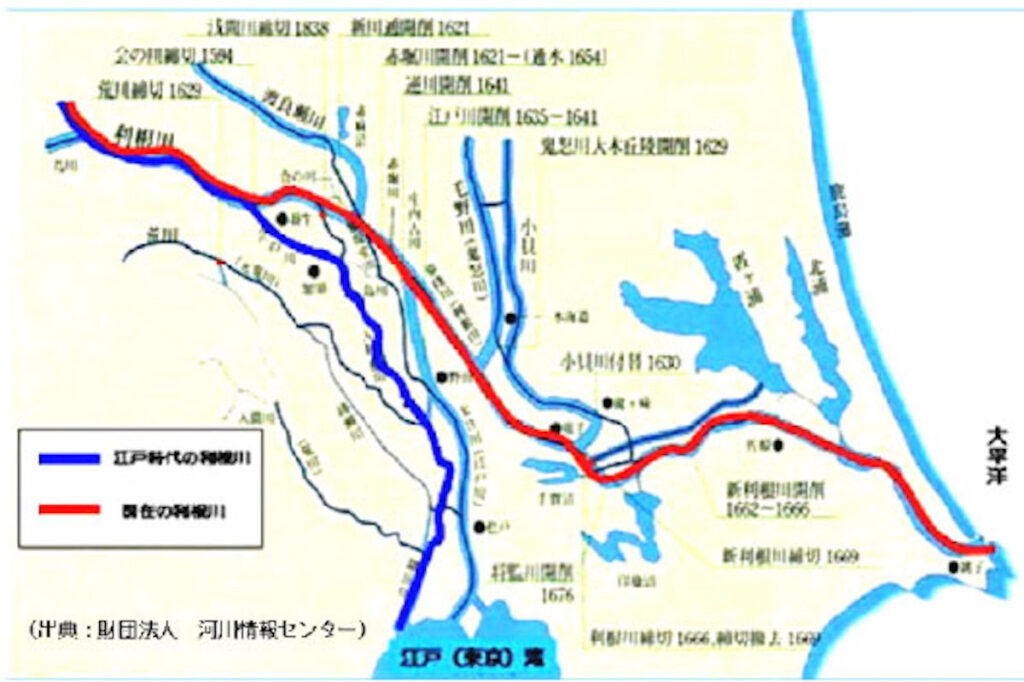

古来利根川は太平洋でなく東京湾に注がれていた。利根川の東遷は天正18年(1590年)江戸に国替えした家康の命令で行われた。家康が江戸に入った時には、荒れ果てた江戸城と茅葺の100軒ほどしかなかった。

家康はこの地域(関東平野)の戦略的重要性を見抜いて、1594年に利根川東遷工事に着手した。多くの東側にある河川に堤防を連接させる大事業は60年かけて完成した。これにより関東北部の水の過半が太平洋(銚子河口)に流れることとなり、肥沃な関東平野が広がるとともに江戸を水害から守る基盤が造られた。

■回船問屋「行船」300年の歴史と地名の由来

田中一郎・前自治会長の祖先は、1700年にこの地(宇喜田十八軒)に移住してきたとのこと、以来300年余にわたりこの地を本拠地として江戸城に総ての物資を運ぶ回船業を営み栄えてきた。 この事実こそ十八軒地区はこの期間に決定的な水害にあってないことを証明している。

宇喜田十八軒地区は、その名のとおり18軒の民家が存在した。六軒町、十四軒町も同様にこの地域では高台であった。また一之江・二之江、更には春江・瑞江は低地(湿地)であったといわれる。古くから伝わる地名からも宇喜多十八軒地区は周囲より安全な土地であったことがうかがわれる。

2.江戸川区の下水道強化工事について

平成28年から江戸川区は下水道強化工事を実施して、区の全地域における排水量が1時間に50ミリの降雨に対応できるようになった。

更に近年 令和元年の19号台風時に道路に冠水した場所の排水能力を一段と高める工事が行われて、その場所においては1時間に75ミリまで排水能力が向上した。

これにより、バケツをひっくり返したような集中豪雨の際も冠水は最小限に抑えることができることになった。ただし、この能力が完全に発揮されるには一つ条件があり、それは「排水溝の清掃」であるとのこと。